《西部散文选刊》原创版线上平台:初语阅读

作者简介:王丽,女,汉族,出生年月1993年8月,河南省新乡市人,现就读于东北师范大学美术学院, 艺术理论系研究生,本科毕业于湖北大学。本科期间曾获得“党在我心中”演讲比赛三等奖,以及在2014年度“五四”评优中被评为优秀共青团员。

作者简介:李新,1979年11月生,博士研究生毕业, 东北师范大学美术学院副教授、博士生导师助理,东北师范大学美术史论研究所副所长。系中国文艺评论家协会会员,中华美学学会会员,吉林省教育规划基金项目评审专家,东北师范大学艺术硕士教学指导委员会秘书长,东北师范大学研究生战略发展论坛(校友会)副秘书长,吉林省作家协会会员,吉林省美术家协会会员。著有《文学经典导读》和《读画录》(艺术评论集),主编《中国艺术年鉴﹒艺术学卷》,参与编写《艺术学纲要》《中国少年儿童百科全书》《全国艺术科学“十二五”研究状况及“十三五”发展趋势调研报告》等书籍,在中外40余家报刊杂志发表作品和论文,主持包括国家社科基金项目“新世纪底层叙事研究”等19项科研项目,曾获“吉林省第十四届高教科研优秀成果奖”二等奖、 “第十一届全国艺术学年会”优秀论文(一级学会奖)、“吉林省第十一届长白山文艺奖”作品提名奖、“东北师范大学第十二届社会科学研究优秀著作奖”等10余项国家和省级奖励 。

“雅”与“俗”是一对具有历史性的概念,两者产生之初,是相互对立的。雅与俗在中国的画论中被灌注了丰富的内涵,雅有高雅、清雅、幽雅、雅逸、雅境等含义;俗一般包含庸俗、通俗、媚俗、恶俗之意。很显然,在传统中国绘画的评价标准中,“雅”被看做是一项重要的审美准则,在绘画创作及品评中占有不可或缺的地位,相反地,俗则被人视作画中大忌。

随着时代的进步,人们审美观念发生变化的同时,雅与俗也被赋予了新的内涵。雅与俗由对立走向统一成为历史的必然,因此“雅俗共赏”渐渐进入我们的视线。“雅俗共赏”是一种境界,既挖掘了艺术的深度,又拓宽了艺术生存的广度,与传统思想上的“尚雅贬俗”相比,具有一定的进步意义。苏利学先生的字画,就是这样一种“雅俗共赏”的大美境界。他的字画将“雅俗共赏”诠释得淋漓尽致。他的多幅作品参加过国内外举办的各种展览,并屡屡获奖。作品被收藏机构或是一些名人政要永久收藏。

苏利学先生早期的艺术人生经历饱含着坚持不懈与努力,他早期一边工作一边临画、创作,虽然辛苦,但也使得其艺术造诣不断精进,为其日后的艺术事业打下了根基。

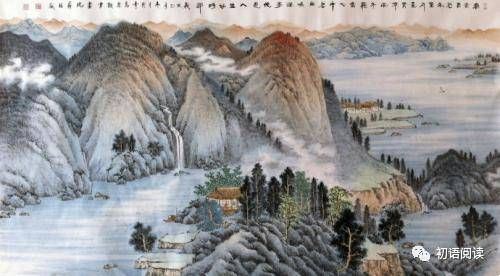

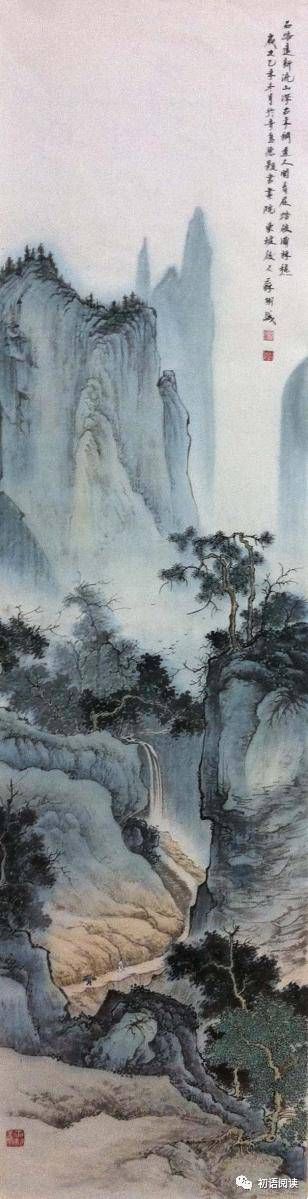

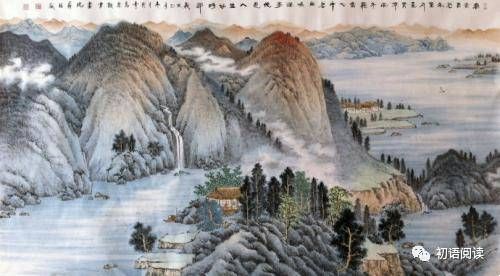

苏利学先生的画,题材大多来自于生活,主要以山水花鸟为主,在继承传统笔墨技法的基础上,又与时俱进,积极地吸取古今之精华。先生的画总给人一种婉约厚重、苍润而又空灵的感觉,观察画面线条的姿态与走势,可以看出他作画下笔大胆肯定,笔法既拿得住工整严谨,又玩得了洒脱简约、随意自然,用墨大气有度、简约飘逸,线条刚劲而又挺拔,自然而又富有变化,对物象的刻画生动有趣。

之所以用“雅俗共赏”形容苏利学先生的画,主要基于绘画题材、构图布局以及诗画结合这三方面的考虑。

(一)绘画题材的选择

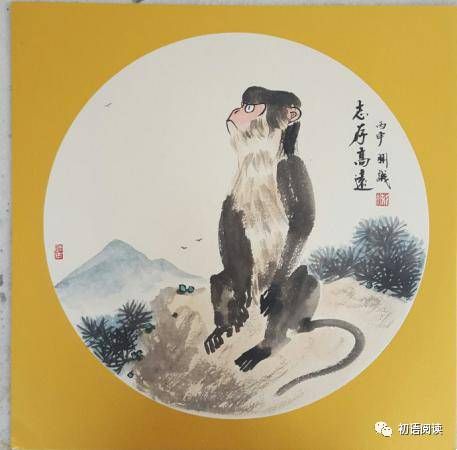

提到中国画,最先出现在脑海中的应该是一些山川美景的写意水墨画,这类题材的绘画常常是融入了禅学、佛学思想,散发着一股浓厚的哲学气息,一种心灵上的玄妙。潘天寿先生曾说:“东方绘画之基础,在哲学。”[1]“谈中国艺术而拒绝玄的心灵状态,那等于研究一座建筑物而只肯在建筑物的大门口徘徊。”[2]由此可见,这些特性是中国画不可或缺的。像这样的水墨画常常对艺术欣赏者的鉴赏水平有较高的要求,并让人对绘画艺术望而生畏,这就使艺术“高高在上”、“曲高和寡”了。但在这方面苏立学先生显然能够做到与时代接轨,绘画题材以山水花鸟为主,更注重关注日常事物,例如动物、生蔬瓜果等,别看只是一些日常物象,苏先生在对其进行刻画表现时也融入了自身的独特情感与思想,如苏利学的《志存高远》这件作品,作者将所绘物象拟人化,着重对猴子五官进行了表现,炯炯有神的眼睛注视着远方,眼神中透露着坚定与希望,皱起的眉头、紧抿的嘴角以及挺直的脊背又仿佛是在说即使前路漫长而曲折,但仍不会阻挡我前行的脚步。表现出其在面临生活的机遇与挑战时所具备的信心和决心,作者以这样的方式,借画作间接的向观者展现自身的抱负与追求。再如其另一画作《清白图》,虽绘制的是一些常见果蔬,画面质朴无华,但却充满着浓郁的田园气息,透过画面仿佛可以看到苏立学作画时的平心静气、淡然洒脱,表现出作者对恬淡雅致的田园生活的向往以及作者淡泊名利、清雅高洁的的思想情感。所谓“画品即人品”,苏立学先生的每一幅作品都展现出其谦虚温厚、沉声静气的个性特征。欣赏这样质朴而真挚的画作,仿佛我们曾经与国画的隔阂忽然抽离,才知道原来国粹也可以离我们如此之近。这些贴近生活的物象拉近了国画与人们的距离,使国画不只是活在我们的记忆当中,从这个角度看,这不失为一种推广国画认知度,使艺术走进人们日常生活的极好方式。

(二)画面的构图与布局

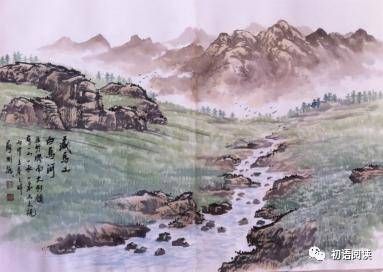

苏利学先生在继承传统的基础上,又加入了一些符合当代审美需求的要素,众所周知传统的中国画在构图、布局上疏密有度、和谐有序,对人物及动物的刻画惟妙惟肖,注重神态与动作的表现,体现出中国画对“以形写神”、“悟对通神”、“传神写照”的追求,通过墨色的干湿浓淡以及留白来制造画面的空间感、层次感,采用中国特有的散点透视法,使物象的排放打破了时间以及空间的限制,画面“景随人迁,人随景移”,仿佛流动的空间一般,表现了作家的主观意趣,同时又体现出中国画独特的意境美。苏利学先生在继承传统画法的基础上又做了一些变革,品赏其画作,似乎我们印象中平面的、二维的画面出现了立体感,远近虚实的视觉感更加明显,透视上的把握与表现都体现出其画作的当代性。这一特点在画作《王安石诗意图》与《藏马山、白马河》两幅作品中更是得到了充分的展现,《王安石诗意图》在构图上不再是传统的散点透视,空间表现上也做到了近实远虚,近大远小,所绘物象体积感十足。除此之外作者又将中国传统绘画“三远法”中的深远法融入其中,类似于俯视,使画面更具层次感与纵深感,这种传统与当代结合的艺术表现形式成为苏利学艺术创作的一大特色。而另一画作《藏马山、白马河》则运用平远的手法刻画景物,山间的小溪一直蔓延到山林深处,再将视线后移直至与远处的群山交汇,作者采用中国传统画法中的留白技巧,再加之淡墨晕染出远山轮廓,恍若一层薄雾笼罩群山,营造出一种云雾缭绕、如梦如幻的意境美。显然这样的艺术表现形式更易于被当代群众所接受,并且丝毫没有给画面意境的营造带来任何阻碍与影响,观其画作使人心思平静,再细品,忽现一股“禅”的玄机,散发着一种虚静之美,平淡中又透射着深邃,无不给人一种格调之清高,意境之悠远之感。

(三)诗画结合的表现

诗画结合最初产生于宋朝,人们称之为文人画,画家在画面之上,再附诗一首,以此来表明其志趣或思想情感。在今天,我们再去品读当时的诗句佳作,也许能够部分地品察出作者想要表达的字面意思,但我们无法切身的体会到作者当时真实的心境,他们经历的人与事距离我们是那么的遥远,所以这种表现形式渐渐淡出了我们的视线也是情有可原的。但苏利学却要在这个现代人鲜少问津的时候,将曾经的经典重拾,在诗画结合上下足功夫,这可以看出他的远见与智慧。苏利学先生是当代国画艺术家中少有的文采与创作才能兼备的画家,著名国画大师贾平西先生就曾对其有过这样的评价:“能书能诗能画,在当代青年画家中实属少见,苏利学将诗书画有机地融入自己的作品中,开创了自己的特色,实在是难得一见的。”苏利学的作品,带给当代艺术创作这样的启示,在书画作品中不应只是注重笔墨的技巧表现,更重要的要放在对艺术底蕴的综合展现上,诗、书、画自古以来是互通的,书画中如果缺少了诗、文的激扬,是很难将画中意境清楚地表述出来的,这其实也是其自身对国画创作的理念。苏利学的诗易懂而又富含意趣,耐人寻味,是他日常的所见所感,如他在写生中因沉醉于眼前美景而创作的佳句“绿水秀谷春风暖,杜鹃花开映山红。”再如其为画作释义所题的诗句“石路远新流,山深古木稠。道人闲着屐,踏破满林秋。”我们结合其画作去品析诗句,就可以感知出其所作诗句不仅用词贴切恰当,还给人留有一种意境深远、雅而不涩之感。再加上他书习百家,在隶书、行草以及小楷上都有所建树,用笔挥墨上劲健而秀美。中国向来讲究“以书入画”、“书画结合”,所以这也就不难解释为何苏利学绘画笔触、笔法表现的如此自如与老道了。因此将这些才能融合并且生动而深刻的表现出来,也使其获得了不少名家、行家的赏识与肯定。

苏利学的绘画作品充分体现出“雅俗共赏”的时代特征,我们不仅领略了其绘画作品中的自然平淡,质朴纯真,又体会到其艺术表现上的诗情画意、内涵底蕴,先生怀揣着强烈而真挚的情感,质朴深刻的笔触以及令人回味无穷的艺术表现内涵,很好地诠释了一种“质而实绮,癯而实腴”的艺术特质,同时这种传统风格加现代思维,雅俗共赏的这种方式,也为中国在艺术文化的传承上做出了贡献。

参考文献:

[1]李新. 郭晓光油画赏析[J]. 文艺争鸣,2010,(06)

[2]张巍. 试论国画创作中中国笔墨文化元素的应用[J]. 兰州教育学院学报,2014,30(02)

[3]刘翔宇. 回归的探索——关于中国当代艺术发展的反思[J]. 大众文艺,2011,(22)

[4]周积寅. 中国画之本质特征[J]. 艺术百家,2009,25(05)

[5]漆娅涯. 宋代工笔花鸟画对当代工笔花鸟画的影响[J]. 科技信息(科学教研),2008,(23)

[6]张曼华. 雅俗合流之后——中国画中雅俗共赏审美标准的提出及其当代境遇[J]. 艺术百家,2007,(04)

[7]邓乔彬. 论北宋文人画[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2005,(02)

[8]李安源. 虚静与旷放——中国画“逸品”图式探微[J]. 齐鲁艺苑,2005,(01)

[9]樊波. 北宋山水画南北分野与郭熙的审美取向——郭熙艺术地位再探[J]. 中国书画,2004,(01)

[10]赵思有. 中国绘画意象和笔墨的哲学基础[J]. 新美术,2003,(03)

[11]赖海雄. 雅俗共赏──诗词创作的最高境界[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2001,(02)

[12]高居翰,杨思梁. 中国山水画的意义和功能[J]. 新美术,1997,(04)

[13]朱良志. 论中国画的荒寒境界[J]. 文艺研究,1997,(04)

[14]陶文鹏. 论宋代山水诗的绘画意趣[J]. 中国社会科学,1994,(02)

[15]束景南. 画中禅魂禅中画心——石涛绘画美学思想体系新探[J]. 文艺研究,1992,(04)

[16]宫泉激《且吟长调润丹青——苏利学先生的诗书画》

[17]肖喜顺《谈书法家--苏利学》 2012-02-27

[18]叶云飞《艺高韵深气自华 ---浅析苏彬诚书画艺术》

已在《初语阅读》推送过文章的作者名单(以发表的先后顺序,持续更新中):

一、安徽:

1、梅雨墨 2、念响 3、海上花开 4、石楠 5、唐旭艳

6、金妤7、郭翠华8、朱占美9、玉冰焰 10、张兴安

11、严明12、周岑岑13、林敏14、崔天然15、季纯贤

16、木帆 17、宝茜 18、姚中华 19、许辉 20、闫红

21、潘小平 22、梅一 23、孙辉 24、赵阳25、宋同文

26、张建春 27、董静 28、周芳29、张道德

二、陕西:

1、解晚晴 2、乔龄萱 3、徐祯霞 4、林仑5、曹洁

三、湖南:

1、许艳文 2、肖正民 3、肖念涛 4、陈漪

四、北京:

1、杨海蒂 2、冯唐 3、徐沙沙

五、内蒙古:

1、刘志成 2、白才 3、肖勇 4、卢国强 5、裴海霞

6、李彦军 7、心柔 8、吴昊9、苏日塔拉图

六、辽宁:

1、故乡

七、重庆:

1、吴景娅2、杨辉隆3、刘晓 4、李毓瑜 5、李晓

八、山东:

1、徐彩娥2、冰珂3、安雷生 4、白音格力 5、陈绍棠

6、张桂珍 7、董爱玲 8、孙瑜 9、孙继泉10、丁尚明

九、河北:

1、王义和 2、雪小禅 3、王小丫 4、空灵 5、王继颖

6、李东辉

十、 江苏:

1、周寿鸿 2、李景文 3、薛锦莲 4、陶功美 5、曹学林

6、朱群英

十一、山西:

1、清菡2、赵欣 3、润雨4、王友明

十二、上海:

1、高明昌 2、子晟 3、高云

十三、 青海:

1、辛茜

十四、 广东:

1、陈志勇

十五、 甘肃:

1、石凌

十六、 江西:

1、罗鸣

十七、 新疆:

1、张军民 2、王海成 3、晓犁

十八、 浙江:

1、吴晓天

十九、 湖北:

1、菡萏

二十、 四川:

1、嘎玛丹增 2、李艳

二十一、吉林:

1、依凝2、王丽、3、李新

二十二、云南:

1、健如风

办刊理念:高品位 大格局 上档次 推原创 出精品

投稿邮箱:xbswxkycb@163.com,期待您的原创精品力作,稿酬从优。 纸媒和微信平台为统一邮箱。投稿请加微信:18055447185,便于发放稿费。

特此申明:我们只接受原创首发作品,不接受在其他平台推送过的作品!

《西部散文选刊》(原创版)编委会

刘志成、许辉、张继炼、张庆龙

杨海蒂、梅雨墨、小聿、彭光品

文学顾问:潘小平

执行总编:梅雨墨

编辑部主任:小聿

编辑部副主任:彭光品

编辑:邹辉、张梵

微信平台部部长:木小沐

通联部部长:孙辉

通联部成员:周岑岑、赵爱霞、胡占敏

校对:彭光品

封面题字:陈浩金

编辑部地址:安徽省淮南市龙湖南路舜耕书院

国内统一刊号:CN 15—1196/GO

国际标准刊号:ISSN 1008—7176

东坡风公众号

品读苏文化公众号

世界苏姓文化荟萃公众号