来源:中国东坡文化网 发布时间:2025-07-11

(记者 常魁星 通讯员 苏循堂)当七月的风掠过千年文脉,一株从北宋土壤里生长出的文化之树,在数字时代抽出了新枝。2025年7月1日,中国东坡文化网正式上线,这方经国家工业和信息化部批准备案的数字平台,恰似一叶载满诗魂的扁舟,载着苏东坡的"大江东去"与"也无风雨也无晴",在新时代的浪潮里续写文化传承的新篇。

总书记曾驻足三苏祠,望着青瓦粉墙间流转的墨香感慨:"一滴水可以见太阳,一个三苏祠可以看出我们中华文化的博大精深。"这声喟叹,既是对千年文脉的礼敬,更是对当代人守护文化根脉的嘱托。中国东坡文化网的诞生,正是对这份嘱托的应答——以数字为媒,让东坡文化从线装书里走出来,从祠堂古建中活起来,成为连接古今的精神纽带。

打开网站,恰似推开一扇穿越千年的轩窗。"苏堤春晓"版块里,"组织关怀"记录着时代对文化传承的注视,"雪堂会客"仿佛重现苏东坡与友人围炉夜话的场景,而"苏言苏语"中,那句"腹有诗书气自华"仍在滋养着当代人的心灵。这里不仅是新闻与评论的舞台,更是让东坡精神与当下对话的空间,当摄影镜头对准传承者的身影,当笔端评述着文化与时代的碰撞,便完成了一次跨越时空的精神共鸣。

"苏风雅韵"版块则是一座流动的文化博物馆。"历史长廊"里,苏东坡的宦海沉浮与豁达人生缓缓铺展;"学术探讨"中,研究者们以考据为锄,在史料的土壤里耕耘新的发现;"苏氏楷模"一栏,不仅记取先贤风骨,更收录当代苏氏后人与文化守护者的故事,让"忠厚传家久,诗书继世长"的家训在新时代有了鲜活注脚。在这里,每一篇文字都是对"文化基因"的解码,每一次探讨都是对文脉的续写。

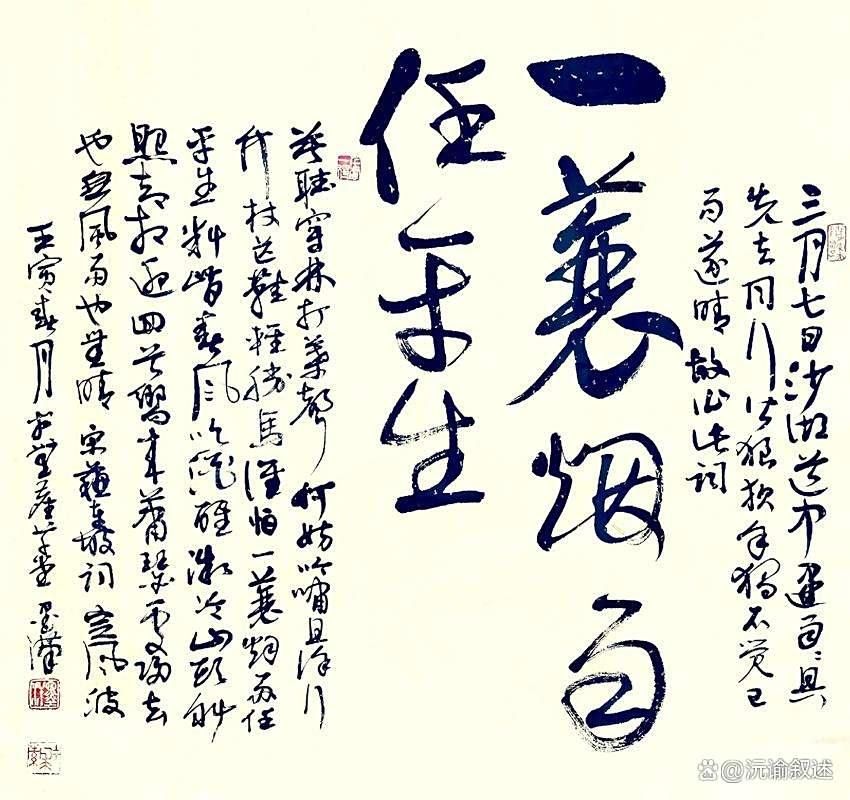

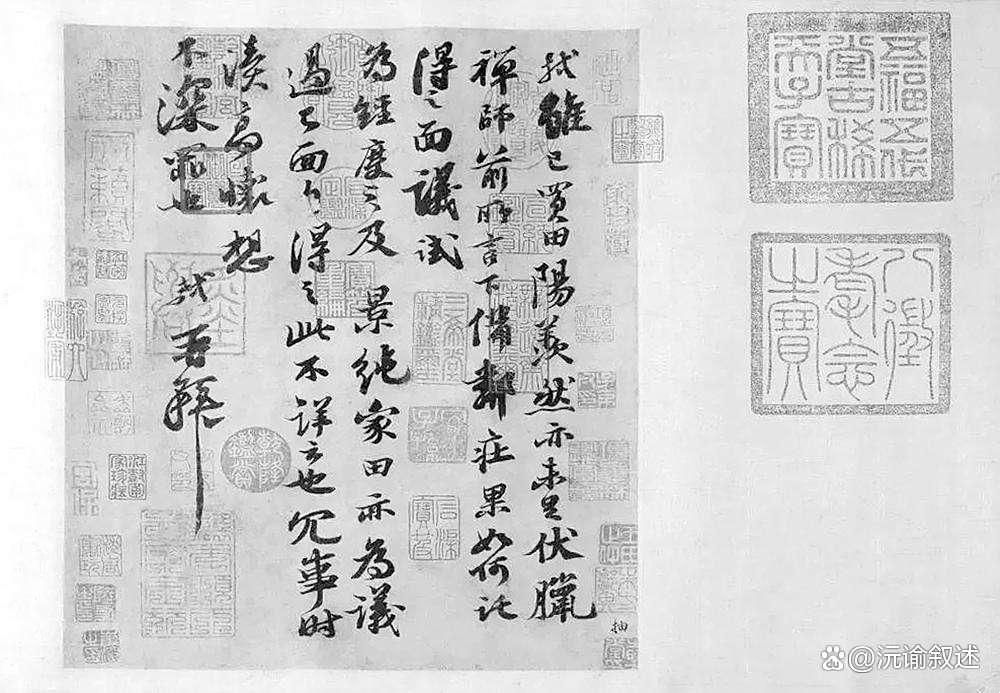

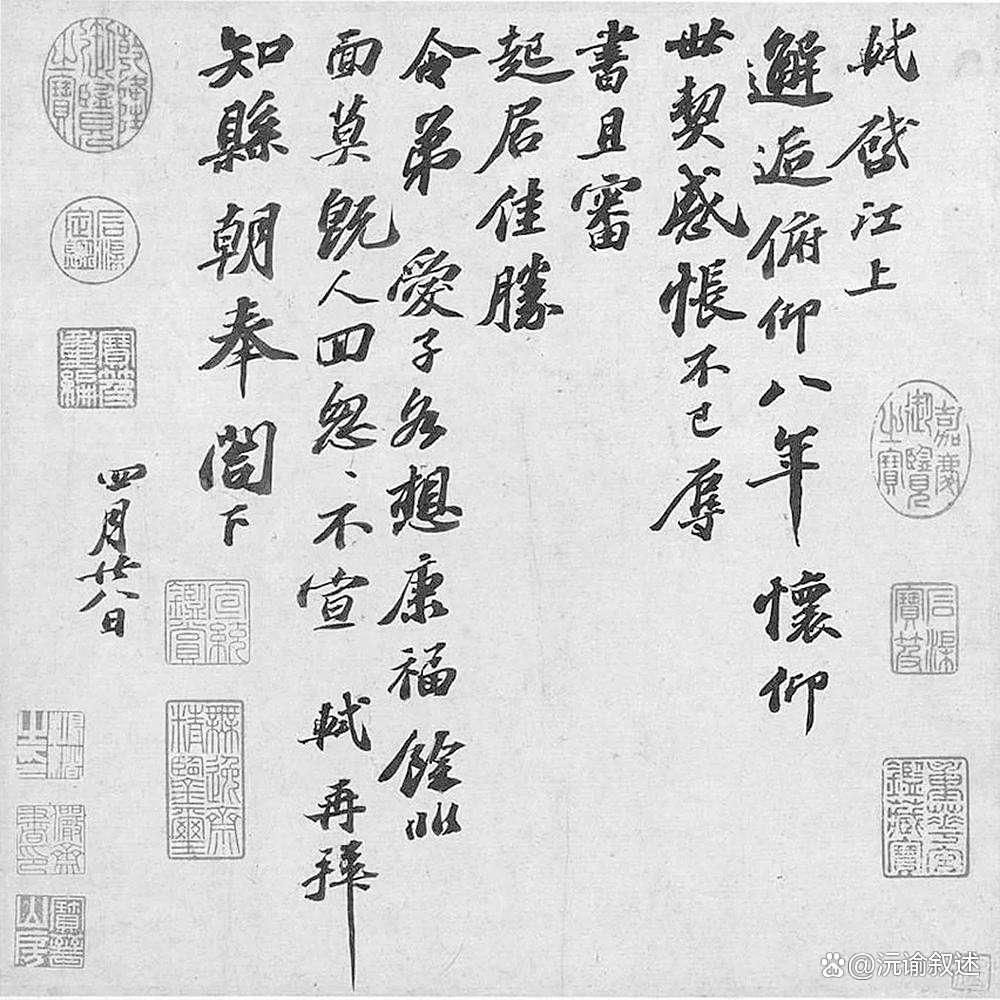

若说"苏风雅韵"是严谨的书房,"诗画中国"便是挥洒性情的庭院。诗词爱好者在这里唱和"但愿人长久",书画家以笔墨重现"竹外桃花三两枝","画里话外"栏目中,一幅《寒食帖》的临摹能引出对生命境遇的哲思,一句"竹杖芒鞋轻胜马"的解读可串联起古今的豁达。当数字屏幕映出墨痕与诗行,我们忽然懂得:所谓文化传承,从来不是冰冷的复刻,而是心灵与心灵的相照。

更令人动容的是,这方平台并未将自己囿于故纸堆。"科教兴国"版块里,新能源、人工智能与东坡文化奇妙相遇——当"储能应用"的文章旁摆放着苏东坡治理西湖的典故,当"机器人天地"的科普文中穿插着"格物致知"的古训,我们看到了传统文化最生动的"现代表达"。正如苏东坡既会写"大江东去",也会研究水利、改良农具,真正的文化自信,本就该在守正与创新中找到平衡。

如今,这叶数字扁舟已承载起更广阔的期待。它的读者遍及全国31个省、市、自治区及特别行政区,既有皓首穷经的学者,也有初学写诗的孩童;既有深耕文化的匠人,也有关注乡村振兴的企业家。在这里,商企人士能从"乡村振兴"栏目里读懂文化赋能的力量,体育爱好者可在"文体赛事"中感受"更快、更高、更强"与"老夫聊发少年狂"的精神共鸣。

"一点浩然气,千里快哉风。"苏东坡当年面对人生风雨时的坦荡,恰是今日文化传承者应有的姿态。中国东坡文化网的上线,从来不是为了将文化封存于数字的象牙塔,而是要让那股"浩然气"穿透千年,融入当代人的精神血脉。当我们在屏幕上读到"人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥",能想起自己脚下的土地;当我们探讨"为万世开太平"的抱负,能看清眼前的责任——这或许就是传承的终极意义:让古人的智慧照亮今人的路,让文化的火种,在千万人手中越烧越旺。

【编辑:沅谕叙述】

东坡风公众号

品读苏文化公众号

世界苏姓文化荟萃公众号